Reformasi Polri: Dari Dulu Sampai Sekarang, Kenapa Masih dari Orang Dalam?

Penulis : Dhiya Muhammad Dzaki

BERITA UTAMA

Sejak 1998, ketika Polri resmi dipisahkan dari ABRI, publik menaruh harapan besar agar lembaga ini berubah menjadi institusi sipil yang profesional. Harapannya sederhana: polisi menjadi pengayom masyarakat, bukan alat kekuasaan. Namun sejak awal, reformasi Polri selalu digerakkan oleh orang-orang Polri sendiri. Inilah titik awal persoalan: perubahan besar diharapkan, tetapi yang memegang kendali justru mereka yang sudah lama hidup di dalam sistem lama.¹

Setiap pergantian Kapolri selalu hadir dengan jargon baru. Ada yang bicara revolusi mental, ada yang mengusung modernisasi, ada pula yang meluncurkan program Polri Presisi. Sekilas tampak segar, penuh energi perubahan. Tapi di balik jargon-jargon itu, publik masih sering menghadapi masalah lama: pungutan liar di jalanan, penanganan kasus yang tebang pilih, hingga kekerasan aparat dalam mengamankan aksi massa.²

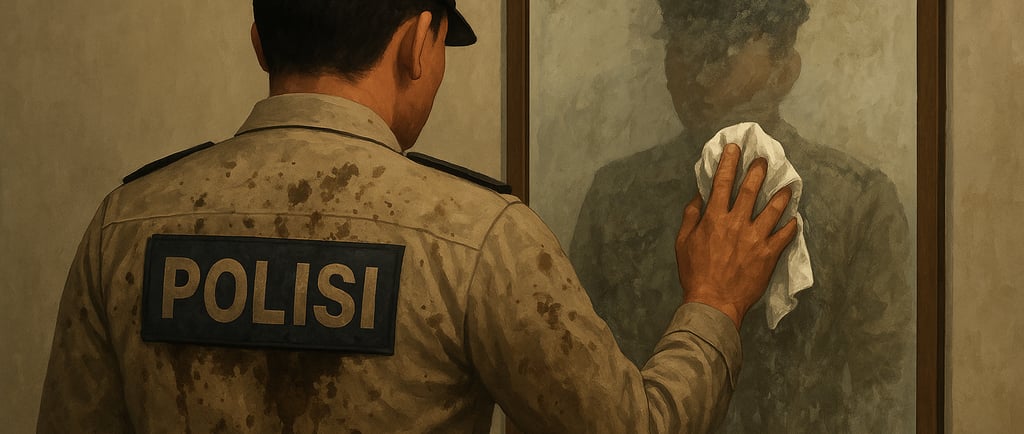

Mengapa hal ini bisa berulang? Karena reformasi Polri selama ini lebih banyak menyentuh permukaan, bukan akar. Perubahan terlihat pada seragam, struktur organisasi, aplikasi digital, bahkan branding kelembagaan. Tetapi fondasi seperti akuntabilitas, transparansi, dan kontrol independen jarang disentuh. Seolah-olah reformasi dijalankan untuk menenangkan sorotan publik, bukan benar-benar membongkar masalah mendasar.³

Kritik dari luar pun sering dianggap gangguan. Masyarakat sipil, akademisi, maupun lembaga HAM yang mengingatkan soal kekerasan aparat atau integritas penyidik kerap ditanggapi defensif. Padahal, reformasi sejati tidak bisa hanya datang dari dalam. Ia membutuhkan ruang bagi suara eksternal untuk memastikan perubahan tidak berhenti di meja internal.⁴

Jika memakai analogi sederhana, reformasi Polri seperti memperbaiki rumah yang sudah retak. Tukang yang dipanggil adalah penghuni lama rumah itu. Ia tahu betul bagian mana yang rapuh, tapi ia juga punya alasan untuk tidak merobohkannya. Maka renovasi dilakukan sebatas cat baru atau lampu terang, sementara pondasi yang keropos tetap dipertahankan. Dari luar tampak megah, tapi siapa pun tahu, fondasinya tak pernah diganti.

Dua puluh lima tahun lebih sejak reformasi bergulir, masalah lama masih berulang: kekerasan aparat saat demo, relasi erat Polri dengan politik, hingga kasus besar yang sering mandek. Publik pun semakin skeptis, merasa jargon reformasi hanya sekadar pengulangan cerita lama dengan nama baru. Reformasi jadi panggung yang indah, tapi dengan aktor yang sama dan naskah yang tak pernah benar-benar berubah.

Pertanyaan pentingnya: mungkinkah reformasi dilakukan secara sungguh-sungguh jika kendali penuh hanya ada di tangan orang dalam? Jika jawaban atas kritik selalu defensif, sulit membayangkan lahirnya institusi yang benar-benar terbuka dan akuntabel. Reformasi seharusnya melibatkan pengawasan independen, kontrol masyarakat, dan komitmen politik yang kuat. Tanpa itu, reformasi hanya akan jadi cerita berulang yang penuh retorika.

Pada akhirnya, publik tidak butuh jargon baru atau kampanye citra. Yang dibutuhkan adalah kepolisian yang jujur pada kelemahannya, mau diawasi, dan berani membongkar budaya lama yang merugikan masyarakat. Reformasi bukan sekadar kata indah, tetapi kerja panjang yang menuntut keberanian untuk berubah, bahkan jika itu berarti meruntuhkan kenyamanan lama.

Catatan Kaki:

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Human Rights Watch, Indonesia: Police Reform Still Incomplete, 2009.

Amnesty International, Indonesia: Police in the Spotlight, 2018.

Kontras, Evaluasi 25 Tahun Reformasi Sektor Keamanan, 2023.

Daftar Pustaka:

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Human Rights Watch. (2009). Indonesia: Police Reform Still Incomplete.

Amnesty International. (2018). Indonesia: Police in the Spotlight.

Kontras. (2023). Evaluasi 25 Tahun Reformasi Sektor Keamanan.